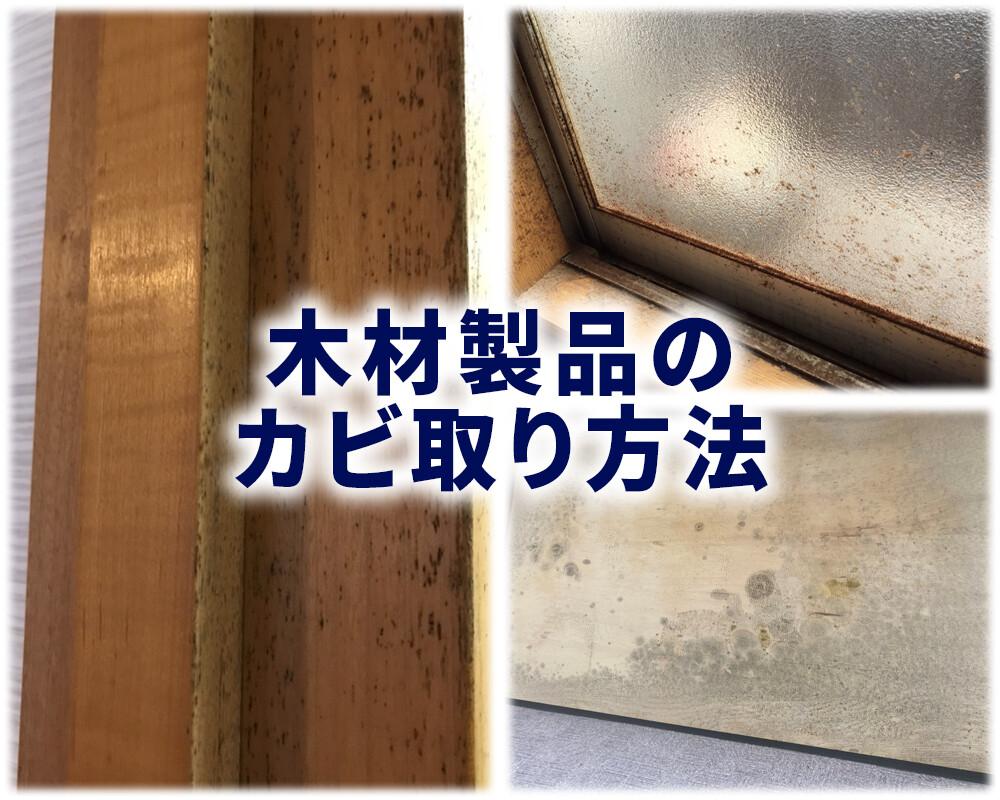

木材や木製品の

カビ取り方法と注意点

木材に発生するカビは初めホコリ状の粉カビから斑点状に広がり、成長していくと色素を出してシミを作り頑固カビになります。

ホコリ状の粉カビは比較的簡単に除去できますが、頑固カビになると擦ってもシミが取れないので非常に厄介です。

このページでは、その木材製品に発生したカビ取り方法と注意点をお伝えしています。

目次

商品をお買い求めされる際はその商品の注意事項や用途も確認ください。

- 注意点を確認する

- 木材は変色しやすい

- カビが全く取れないとき

- カビに似た黒いシミ

- 無垢材・白木は変色します

- 和室の木材天井には使えません

- 塗料が溶ける/剥がれる

- 床材には使用できません

- 腐朽菌の場合は早急な対処が必要

- トコジラミとの見間違いに注意

初めにカビを確認する

木に発生する1つの原因は、換気不足が原因で木材が水分を吸収してしまうことです。長い時間水分が付いたままになっているとカビの栄養となって成長します。

その成長する過程でカビは2種類に分けられます。

比較的簡単に取り除けるホコリ状の粉カビ(アオカビや白カビ)から、時間が経つとお掃除が難しくなる頑固カビ(主に黒カビ)に変化していくのです。

ではそのカビの「見分け方」を確認していきましょう。

木材のカビの見分け方

ホコリ状の粉カビが生えているとき

カビは成長できる場所に胞子が付くとタンポポのように菌糸と胞子を作って増殖するので、初めはアオカビや白カビなどホコリ状の粉カビです。

ただし、この状態はまだ成長途中なので以下画像のように水拭きすると消えたように見えます。

このカビは菌糸がほぼ透明で胞子の部分だけに色が付いているので、水拭きをすると頭の部分だけが取れるのです。

お掃除する際の注意点は「消えた!」と思っても、目に見えない菌糸が残っているので、透明で奥まで伸びた菌糸を除去する必要があります。

しかしこのカビはお掃除の難易度が高い塩素系カビ取り剤ではなく、簡単な非塩素系カビ取り剤で除去可能ですから以下のページへ移動してください。

ふわふわしたホコリっぽい粉カビが発生している

木材、壁紙、畳、小物などに多く見られるホコリ状の粉カビ(アオカビや白カビ)。特徴は白・黒・青緑・茶色などの色で非常にかび臭い。シミを作っていないので水拭きすると消えたように見ます。

目に見ない菌糸が残っているので正しい方法で取り除く必要があります。

しかし、このホコリ状の粉カビが発生していることに気付かず、長期間放置すると強く根をはり菌糸を黒く染めてシミを作ります。

ゴシゴシ擦ってもカビのシミが取れない場合は、頑固カビ(主に黒カビ・稀に白カビ)になっているのでこのまま本ページをご覧ください。

ゴシゴシ擦っても取れない頑固カビが生えているとき

水拭きしても取れない場合は、カビが根をはって取りにくい頑固カビになってします。

木材に発生した黒カビ・腐朽菌などの頑固カビは非常に厄介なので以下をご覧ください。

カビ取りと防カビ技術で予防・対策する業者-9.jpg)

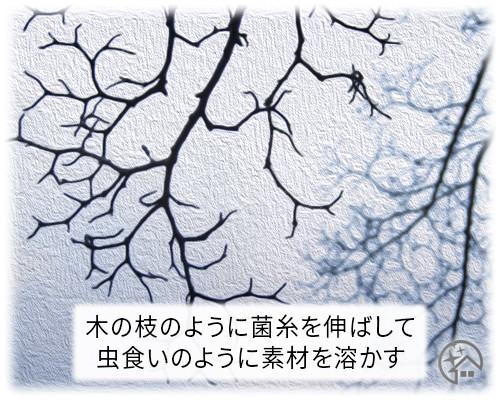

空気中に浮遊していたカビ胞子が付着して水分・栄養・温度の条件が揃うとタンポポのように胞子を作って繁殖することが分かりました。

そして次に胃液のようなもので素材を溶かして菌糸を伸ばしながら根をはります。

その過程で色素を生成して素材を黒・白・青緑・黄色・茶色などに染めます。※特に目立つカビは「黒カビ」です。

この胞子・菌糸・色素の3つの条件が揃ったカビが、擦っても取れない頑固カビの正体です。

このカビを除去するには胞子・菌糸を溶かして、色素(シミ)を抜く必要があるので塩素系カビ取り剤を使いますが

木材は種類によって簡単に変色してしまうので必ず本ページの中間「注意事項を確認する」を必ずご覧ください。

おすすめ商品

ここまで読まれた方は、おそらく木材類に頑固カビが発生していると思われます。

木材のカビ取りはシミが残りやすいですが、重要なことはシミが残るよりもカビの異常汚染を止めることです。

また濃度が高すぎるカビ取り剤を使うと簡単に変色して外観を損ねてしまうので、濃度調整されているカビ取り侍をお選びください。

カビ取り侍液スプレー木材・畳用

まずカビを除去する製品はこちらです。

木材はベニヤ板・合板・繊維合板・窓枠の塗装面、家具など様々な場所に使われていますが、濃度の高いカビ取り剤を使ってしまうと木製品は傷んでしまうのでマイルドなカビ取り剤が必要です。

カビ取り侍木材・畳用はカビ取り侍の中で一番優しいタイプです。そして残留しやすい成分を極力するくなくして自然分解するように作られています。

優しいタイプなので除去に時間がかかってしまいますが、木材を考慮してカビ取りした方が安心です。

仕上げに使う防カビ侍シリーズ

カビ取り侍で対象面のカビを除去しても、換気状況が悪いままだとカビてしまいます。

換気状況が改善できない場合はカビの再発を防止する防カビ侍を同時にお使いください。

3種類ありますが「除菌作用が欲しい場合はアルコールタイプ」「アルコールが苦手な場所は水性タイプ」「業者のように本格的な防カビ剤が欲しい場合は強力被膜コート」です。

基本的には防カビ侍アルコールタイプで問題ありませんが、アルコールに弱い木材の場合は「水性タイプ」か「被膜コート」をお選びください。

カビ取りにはお掃除で使う「カビ取り剤」と、仕上げに使う「防カビ剤」があることを覚えておきましょう!

使い方(使用方法)

おすすめの商品が分かったので次は使い方です。木材は様々な種類があり、色々な場所に使われているので、

初めに目立たない場所に生えたカビへ液剤を付けて30分ほどパッチテストをすると、素材の変色や傷み、カビへの効果を確認できます。

カビ取り掃除の準備をする

- カビ取り侍

- 防カビ侍(防カビ対策をするとき)

- 絞った雑巾を2枚ほど

- ビニールラップ・養生テープなど(任意)

- 歯ブラシなどのナイロンブラシ(推奨)

- 物や収納物を移動しておく

- カビを吸い込まないように換気する

液剤が垂れてもいいようにビニールラップや雑巾を床面に敷いておきましょう!使用箇所以外に液剤が付着したら拭き取ってください。

カビ取り侍液スプレーの使い方

.jpg)

木材のカビは焦らずゆっくりと除去することを念頭にお掃除しましょう!また液剤を浸透させたいので手間ではありますが歯ブラシなどで擦ると効果的です。

- 木部にカビ取り侍をかけ過ぎない程度にスプレーします。

- そのまま10~30分間ほど放置します。すると黒いカビがグレー→黄色に変化します。

- この時点で塩素臭がするので換気しましょう。

- 木目に合わせながらブラシで擦ると効果がアップします。

- まだ残っている部分があれば追加でスプレーします。

- 1~3を根気強く繰り返すとカビが溶けてシミが抜けます。

- カビが綺麗に取れたら軽く絞った雑巾で水拭きします。

- 水拭きすると変色や傷みをストップできます。

- 乾燥すれば自然分解します。

変色や傷みが心配な場合は本製品を2~3倍薄めてお使いください。ただし薄めても極度な変色を起こさないだけで変色しないわけではありません。

当店ではカビ取り剤を使ったあとに「水拭き」を推奨しています。水拭きをすると分解されたカビやホコリを回収できるので防カビ対策に繋がります!詳しい理由は「水拭きの必要性↗」をご覧ください。水拭きできない場合の対処方法や危険性も掲載しています。

仕上げの防カビ侍シリーズの使い方

.jpg)

次に防カビ侍の使い方です。防カビ侍は非塩素系なので塩素臭はしません。

一度でもカビが生えた場所は次もカビやすい場所です。浮遊しているカビ胞子が付着して再発しないように防カビ侍で木材を守りましょう。

- カビ取り侍を使用した部分を水拭きして完全に乾かします。

- 水拭きできない場合は乾燥させます。

- カビ取り侍を使ってから3日間以内に防カビ侍を使いましょう。

- 防カビ侍をムラなくたっぷりとスプレーします。

- 液剤を均等に吹きかけましょう。

- 拭き取らずに乾燥すれば安全です。

これで仕上げの防カビコートは終了です。

防カビ侍は、カビ取り侍が自然分解しやすい作りなので効果を発揮できます。他のカビ取り剤では残留量が不明なので、防カビ成分が消耗してしまう場合がありますからご注意ください。

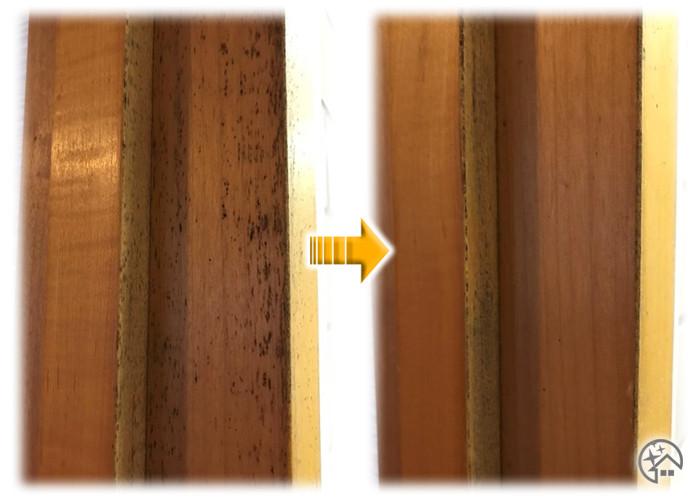

カビ取りの目安&シミが残ったとき

実際、上記画像のカビを除去するのにかかった時間は30分ほどでした。運よく傷んでいなかったので歯ブラシで擦りながら除去しました。

カビは胃液のようなものを出して菌糸を伸ばしながら「虫食い」のように素材を傷めるので、酷くカビているとシミが残ります。

赤囲いはカビによって木材が溶かされて傷んでいたため、カビ取り剤を使ったあとは白くなりました。

この状態になったら木材用の塗料を塗り直せば綺麗になります。(青囲いは後述する「カビではないシミ↓」です)

しかし木材が傷んでいなければ以下画像のように綺麗になります。

そのためカビ取りの基本は適切な濃度でゆっくり根気強く除去することなので、目安としてカビが以下「3」の薄い灰色になればカビは除菌されています。

カビの危険な部分は菌糸と胞子なので、残っているシミはカビの色素ですから特に害はありません。

「4」まで綺麗になる条件は素材自体が傷んでいなかったときです。新品と見分けがつかないほど綺麗になるでしょう。

ただし木材はお風呂場の素材と比べると塩素系洗剤に弱いので、シミを取るために無理をすると素材を傷めてしまいます。

黒いシミが残ると見た目が悪いかもしれませんが、カビ取り剤と素材にも限界があるので無理せずお掃除を終わらせることも重要です。

これで木材のカビ取りとカビ防止のお掃除は終了です!頑固なカビでも「カビ取り侍+防カビ侍+換気状況改善」で徹底的にカビ対策・カビ予防をすればカビが生えてこなくなることもあります!

木材製品・木部・木板のカビでご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

注意点を確認する

木材は変色しやすい

色柄物製品・無垢材・白木・床材に使用するとカビを取るよりも先に素材が変色してしまうのでお勧めできません。

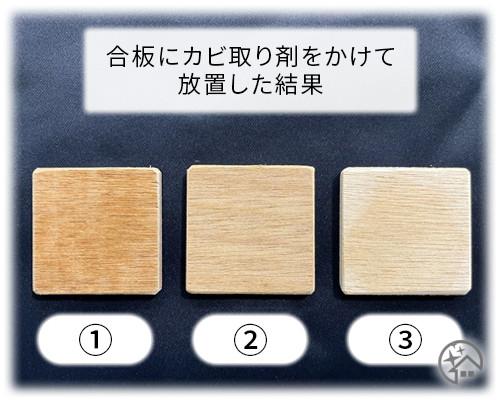

例えば合板やベニヤ板にカビ取り剤を使うと、木材自体の色も抜くのでシミができやすいことをご了承ください。

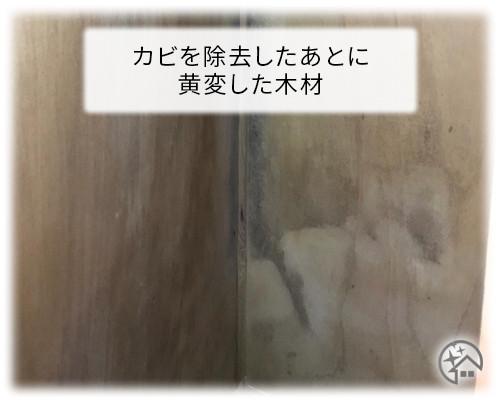

①はカビ取り剤をかけていない合板で、②~③はそれぞれカビ取り剤をかけて15分と30分放置した画像です。

木材のアク抜きと同じ作用が働いて色が変わっていることがわかりますが、例えばこれを押入れの合板(またはベニヤ板)で例えると

上記画像のようにカビが取れても、木材自体も白くなることがあるので気になる場合は木材用の塗料を塗りましょう。これが木材のカビ取りが難しい理由です。

しかしカビを放置すると悪化して人体に有害です。

カビ取り剤以外のカビ取り方法は「削る」「貼り換え」「買換え」などの施工しかないので、変色よりもカビ取りを優先するときにお使いください。

カビが全く取れないとき

事例をご紹介します。以下はマンションの押入れに発生した頑固カビです。

このカビは成長が遅く菌糸を黒く染めるカビなので、取り除くのにとても時間がかかります。

押入れの裏側には浴室があるので、寒暖差で結露が発生した黒カビである可能性を予測しました。そしてこの合板にカビ取り剤を使っても一切取れなかったので専門業者に解体を依頼したところ

壁の裏側から天井にかけて大量の腐朽菌↗と黒カビが発生していました。

裏側が原因の場合、洗剤1本では解決できません

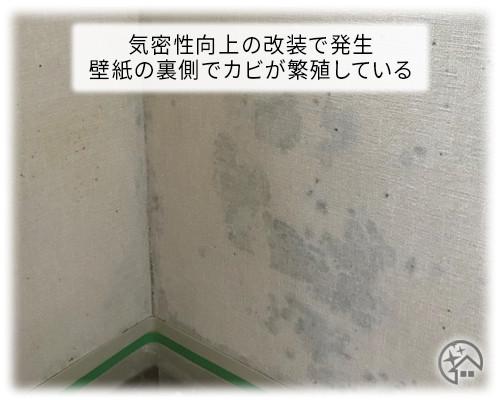

今回の事例は浴室換気扇のダクトが劣化して破損してしたためこのような事態になりましたが、

他にも「二重窓に改装した」「気密性向上のリフォームをした」「雨漏りや水漏れが発生した」というときに同じような事態が発生します。

このように裏側に「親カビ」がいて表側に「子カビ」がいる状態だと、カビ取り侍が親カビまで届きません。

子カビのみが除去されるのでシミが残ってしまうという状態になります。

これはカビ取り剤の使用方法や品質問題ではなく建物の施工ミスです。カビ取り剤1本では解決できないので専門業者に依頼してください。

カビに似た黒いシミで取れない

こちらは「床材のカビ」で紹介しているカビではないシミです。冒頭でもお伝えした通り、カビはタンポポのように胞子を作ります。

大量に繁殖すると目視できるサイズになり、ホコリ状・粉状・わた状になるので指で触るとザラザラした感触があります。

これがカビの特長です。

ただし以下の画像はカビではありません。

以下画像のように木目に沿ってシミができていたり、水をこぼしたようなシミがある場合はカビではありません。

こちらは木材が水分を吸ってできた劣化で「灰汁(アク/水腐れ/灰汁汚染)」と呼ばれていて、木材自体が変色しているので指で触ると木を触っている感覚です。

カビのようなホコリに触れている感覚はありません。

この黒いシミにカビ取り剤を使っても、カビではないので一切取れません。

結露の多い窓枠、キッチンの床面、ペットのトイレ、木製浴室などに発生することが多いですが、当店ではお役に立つことができません。

他社の木材用カビ取り剤をお探しください。

木材のカビとアクを同時に除去する「アク取り剤」というものがありますが、製品によっては驚くほどのガスが発生します。

危険ですがその代償として新品の木製スノコ並みに綺麗になるので、そこまで綺麗にしたいときは専門業者に依頼しましょう。

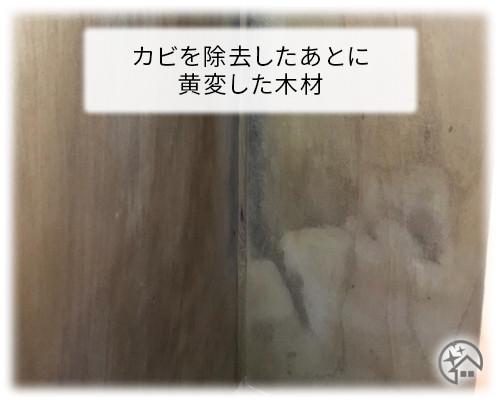

無垢材・白木・ヒノキは変色します

白木・ヒノキ・スギなどの無垢材に使うと高確率で変色します。

画像はヒノキ製のスノコですが、こちらにカビ取り剤をかけたところ黄変(塩素焼け)してしまいました。

カビを取るよりも先に黄変するので、外観を大きく損ねてしまいます。

本製品ではお役に立てません。

しかしカビを放置していると悪化して人体に有害なので、変色を避けたい方は他社の木材用カビ取り剤をお探しください。

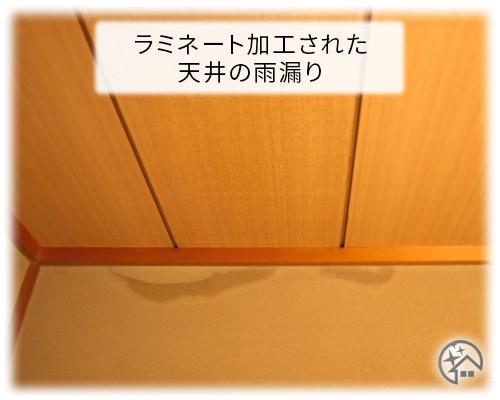

和室の木材天井には使えません

以下の画像は和室のラミネート加工された天井が雨漏りによって変色したものです。

天井裏にはカビが発生しているかもしれませんが、現時点では水が原因でシミができているのでカビではありません。

ラミネート加工の外見は通常の木材よりもツヤがあるように見えますが、塩素系アルカリ洗剤(カビ取り剤を含む)に弱いのでスプレーすると黄色→白色に変色します。

外見がさらに悪くなってしまうのでお勧めできません。

和室の天井に使える木材用カビ取り剤をお探しいただくか、専門業者に依頼してください。

塗料が溶ける/剥がれる

剥がれる

以下の画像は表面加工(ウレタン等)された木材の画像です。

繰り返しとなりますが、カビが発生していた場所はカビの胃液(カビ毒)によって傷んでいます。

そのカビを除去すると上記画像のように表面加工が剥がれてしまいますが、カビを放置していると悪化するのでカビ取りをした方がいいでしょう。

傷みがひどくなければ綺麗に仕上がる場合もあります。

溶ける

木材家具や別荘などの柱に多い色付き水性塗料が塗られていると、カビ取り剤の洗浄作用で色落ちする場合があります。

ご家庭のアルコール除菌剤でも簡単に色落ちするのでご確認ください。

ただしカビを放置していると悪化するので、判断が難しい場合は専門業者へ依頼した方がいいでしょう。

床材には使用できません

木材のフローリングにカビが発生することがありますが、当店商品はすべて床材への使用は禁止しています。

使えないわけではありませんが、カビ取り掃除のする前の工程が難しいので禁止にしています。

上記画像は床材本来の性能まで劣化させるほど汚染されているので、黒カビと腐朽菌が同時に繁殖している恐れがあります。

お役に立てませんので、床材に使える木材用のカビ取り剤をお探しください。

詳しくは「C:床材のカビ↗」に掲載しています。

木目調ビニールシート

以下画像のように「○○調のビニールシート」で加工されている建具や家具は、木材に見えますがビニール製(塩ビまたはプラスチック)なので変色しにくい素材です。

部屋の中では建具に多く使われていてビニール製なので表面はツルツルしています。木材のような肌触りはありません。

もしこのような化粧ビニールシートにカビが発生している場合は、素材をよく確かめたうえで「E:ビニールクロスのカビ」へ移動してください。

壁紙/ビニールクロスのカビ取り方法

粉カビとは違い、壁紙に発生していてゴシゴシ拭いても黒いシミが残ってしまう頑固カビ。エンボス加工の壁紙(凸凹)、○○調ビニール壁紙、天井石膏ボード(ジプトーンなど)などに多く見られます。

変色を避けたい場合

頑固カビのシミを取るには「塩素系カビ取り剤」が必要とお伝えしましたが、木材は変色や傷みが伴います。

しかしカビは生き物なので放置していると徐々に広がってしまいますから、いずれは対処しないといけません。

このような場合はシミを取るよりも「これ以上カビを増やさない」という考え方が必要です。

カビは菌糸と胞子で増えていき、その過程で色素(シミ)を作るので、悪臭の原因にもなる危険な「菌糸」と「胞子」を除去する必要があります。

そのため当店がご提案できるカビを増やさない方法は、カビ取り侍非塩素タイプ+防カビ侍アルコールタイプを使うというやり方です。

両方とも非塩素タイプなのでカビの色素(シミ)は一切取れません。

しかしカビの危険な部分は菌糸と胞子なので色素(シミ)が残っても特に害はありません。

以下の画像はカビのシミを取らずに除菌して、繁殖を防止したのでカビ汚染をストップできました。

繰り返しますが、塩素系カビ取り剤が使えない素材でまたは変色を避けたい素材で大切なことは「これ以上増やさないこと」です。

カビ取り侍非塩素タイプで「菌糸・胞子」を除菌して、防カビ侍で「カビの成長を防止」すれば、シミが取れなくてもカビの異常繁殖はストップできるというメリットがあります。

つまりシミを残して、カビの生きている部分だけを取り除く(除菌・防止す)という考え方です。

使い方は「ホコリ状の粉カビ→使い方(使用方法)↗」に掲載されている通りにお使いください。

専門業者に木材のカビ取りを依頼すると3万円以上はかかります。工務店に相談すると「削る」「取り換える」となるので数十万円はかかるでしょう。

大切なことは「これ以上増やさないこと」なので、まずは応急処置としてカビ汚染を止めることです。

カビがまだ小さくて目立たないときに役立つ方法なのでご検討ください。

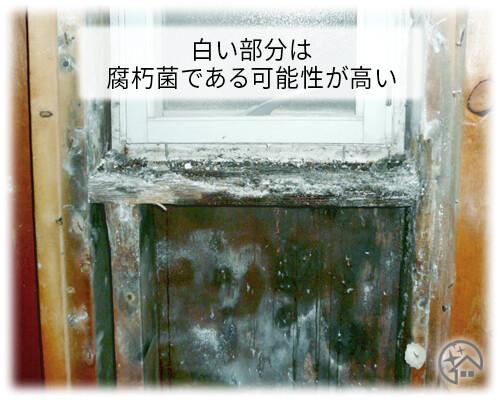

木材腐朽菌の場合は洗剤よりも専門業者に依頼すべき

同じ真菌類のキノコがあります。皆さんが知っているキノコはお馴染みの形をしていますが、木が腐った部分には腐朽菌(キノコの仲間)が繁殖します。

この腐朽菌は木材の主成分であるセルロースを溶かす力があるので、木材本来の性能(強度や柔軟性等)を著しく劣化させます。

木材の成分を分解して残った残骸が白くなるので見た目は白色が多いですが、その残骸がシロアリの栄養になるのでとても厄介です。

とカビ.jpg)

カビと腐朽菌の見分け方ですが、カビの場合は木材本来の強度・柔軟性は維持できています。

腐朽菌の場合は木材のセルロースを溶かすので、木材や軟らかくなりボロボロと崩れて本来の性能が損なわれています。

カビ取り侍を使えば表面の腐朽菌は除去できますが、内部が腐っている場合は建物や家具が壊れる恐れがありますので専門業者に依頼してください。

この腐朽菌が溶かした代謝物は細菌・カビ・昆虫のエサになるので、木材を溶かした原因が腐朽菌でも他の微生物が大量に繁殖している恐れがあります。よって応急処置としてカビ取り剤で除菌し、成長をストップさせて専門業者に依頼した方がいいでしょう。

トコジラミと黒カビの見分けに注意

梅雨の時期になると害虫駆除業者にトコジラミの駆除依頼があるそうです。朝起きたときに原因不明のかゆみと赤いブツブツが皮膚があるとトコジラミの可能性があります。

以下がトコジラミ(シラミと付きますが実はカメムシの仲間らしい)の糞が木材に色素沈着したときの画像になります。

2-1.jpg)

こちらの引用元は京都の害虫駆除会社グラックス様↗の作業実績です。このようなシミを見つけた場合はカビでないので専門業者に依頼しましょう。

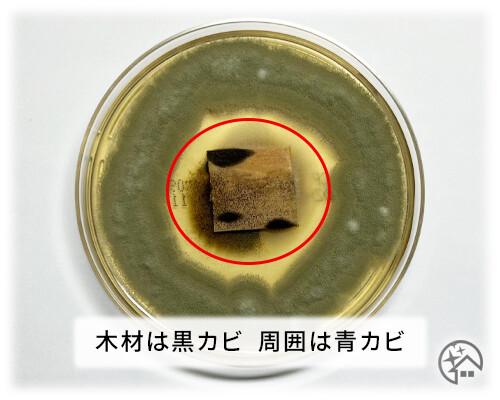

カビの場合

そしてカビの場合は以下になります。カビの場合は大量に繁殖しないとかゆみは出ません。しかし呼吸器に有害なので咳が止まらなく可能性があります。

上記はカビ培地で繁殖させた様々なカビ菌です。ヒノキ木片の中央付近に黒く点になっているシミは黒カビです。

このように木材に生える黒カビとトコジラミの糞は外見が似ているのでご注意ください。

カビではない場合、本製品ではお役に立てません。

不安な場合は質問する

いかがでしたでしょうか。当店の選び方と違いはあなたのカビ問題解決のヒントになりましたでしょうか。

当店はこのカビに特化した知識と経験でエアコンクリーニング、浴室クリーニング、風呂釜洗浄のカビ取り・防カビハウスクリーニングを提供しています。

この「カビ取り侍の選び方と違い」は日々更新して新しい情報を発信していますので、カビにお困りとなった際はいつでもご覧ください。

カビの問題は十人十色

プロに質問することでしか得られない

詳しい情報やアドバイスがあります。

クーポンを発行しています

当店をご覧になったお客様限定で、純閃堂公式ネットショップで使える20%OFFクーポンを配布しています。3,500円以上のお買い物をされる場合は大手ECショップよりもお得です。※クーポンの詳細はこちら

before、afterを参考にする

窓の木枠に発生した黒カビ

窓の木枠に「ホコリ状の粉カビ」と「頑固カビ」の2種類が発生。頑固カビがいるので塩素系カビ取り侍のみで除去しました。アルミサッシは変色しやすいので5分放置→拭き取り→5分放置を繰り返して変色させないように除カビしました。

幸いにも木枠が傷んでいなかったので綺麗に洗浄できました。

押入れの合板に発生した黒カビ

カビ取り侍を使っても一切カビが取れなかったので、さらに原因を調べたところ、押入れの後ろ側に浴室があり換気扇の不備で内部が真っ黒になっていました。そのため専門業者が解体・修繕をして施工しない部分に防カビ侍強力被膜コートで予防しました。

ここでポイントになることは目に見えているカビはほんの一部で、目に見えていない予備軍がいるということです。予備軍の成長を抑えるためには防カビコートが必要になります。

床材と柱に発生した黒カビ

頑固にシミを作ったカビが発生したためカビ取り侍で除去しましたが、カビによって木材が傷んでいたため表面が剥げてしまったときの画像です。当店商品は床材への使用は禁止していますが実際に使用するとこのようになります。

表面が取れてしまった場合はフローリング専用の塗料を塗って外見を綺麗にします。ただし難しいので専門業者に依頼してください。

BZ-MO200_アイキャッチ.jpg)